■お米づくりの一年を締めくくる、静かな感謝の日。

11月23日、今日は 新嘗祭(にいなめさい)。勤労感謝の日でもあります。

日本の稲作にとって、とても大切な節目の日です。

新嘗祭とは「その年に収穫した新米を神さまに捧げ、恵みに感謝する日」。

昔から「国家的な収穫感謝祭」といわれていて、天皇陛下がその年の新米を最初に口にされる日でもあります。 それだけ“お米”が日本の暮らしと文化の中心にあったということです。

お米づくりをしていたら、天気も毎日気にするし、水が田んぼまで届くかどうかが毎朝気になるし、自然のサイクルを意識した暮らしに切り替わります。

毎日の小さな変化に気づくようになります。

その移ろいの中で神社の祭りには昔からのお米づくりに則した形で元旦祭~夏祈祷~秋祭り~新嘗祭と節目に祭りがあり「ハレ」と「ケ」も意識するようになります。

上山棚田で暮らすようになって14年目。

この日を迎えるたびに、お米づくりのリズムに自分の暮らしが結びついていることをしみじみと感じます。

「ハレ」と「ケ」──日常と非日常が交互に訪れる暮らし、とも言えます。

昔の日本では、ケ(=日常) の中に淡々と暮らしがあって、そこに ハレ(=特別な日) が時々やってきた。

ハレの日には村の人が集まり、お米や酒、野菜をお供えして、

「今年もよろしくお願いします」

「ここまで無事でした、ありがとうございます」と手を合わせたくなる。

田んぼに立って空を見上げながら、

「ハレとケってこういうことだったんだ」と気づくようになる。

毎日は“ケ”で、頑張った日々の積み重ねの先に、季節ごとの神社に訪れて“ハレ”がちゃんとやってくる。

その“ハレ”があるから、また一年頑張れます。

■ 鳥居をくぐる。上山神社の「一年の入り口」に立つ。

朝の光に照らされた上山神社の鳥居。

この鳥居をくぐるとき、毎年「今年も無事にお米づくりがひと段落してやってこれた」という気持ちになります。

鳥居は“俗界と聖域の境界”。

ここを一歩くぐるだけで背筋がすっと伸びるのは、その境界を実は身体が知っているからかもしれません。

■ 狛犬(こまいぬ)は、集落の“門番”のような存在。

狛犬は、神社の入り口を守る“結界の象徴”。

集落の平穏、農作物の無事を祈り続けてきた、いわば「地域の門番」です。

縄と紙垂(しで)が掛けられているのは「祓い清め」の意味。この縄も上山棚田で生産された稲原です。 一年間の田んぼのケガも、苦労も、ここで一度預かってもらうような気持ちになります。

■ 石段の先にある本殿へ。

上山神社の石段。

この登り道が、まるで一年間の米づくりの道のりそのもののようです。八十八段かどうかは数えていませんが。田植え、草刈り、水路掃除、水路整備、獣害対策、、稲刈り脱穀、片付け(まだ全部終わっていませんが)、「一年に一回しかできない仕事」だからこそ、毎年積み重ねていくしかない。ものです。

最近は上山地区の中で大芦、八伏、後逧と、標高200〜500mで地形も日当たりも風も違う田んぼを3ヶ所やっています。

「一年に一回しかできない経験だけど、場所を変えれば経験値は3倍になる」

楽観的にそう思うようになってから、学びが一気に深くなりました。

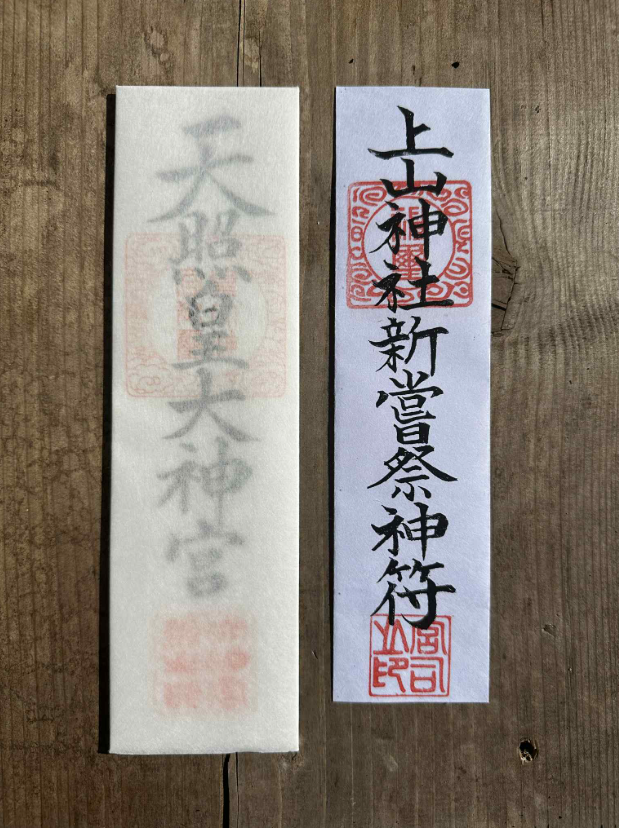

■ 新嘗祭の「神札」

左は伊勢神宮の「天照皇大神宮」

右は上山神社の「新嘗祭神符」。

毎年、この札を家や作業場に祀りながら、

「今年も無事に暮らせますように」

「良いお米ができますように」

そんな気持ちで一年が巡っていきます。

法人化して7年目。

決して楽な道ではなかったけど、なんとか生き延びています。

上山地区も“高齢化が通り過ぎた集落”になりつつあって、

もう高齢者の人数自体が少なくなってきています。

でも、悲観はしていません。

むしろ最近は、

「ようやく次の段階が見え始めている気がする」

そんな感覚があります。

・泥にまみれて草を刈る暮らし

・山と風と雨を相手にする稲作

・地域の人と季節を分け合いながら暮らすこと

こういう“手間のかかる暮らし”は、AIでは代替できないもので

いまの若い世代にとって「やってみたい暮らし」「憧れの暮らし」になりつつあるからです。

■ ここで積み重ねてきた営みが、次の文化になるように。

改めて、ここで暮らしてきた先人たちに感謝して、

泥にまみれ、草を刈りながら、今まで農に関わって来てない人とも一緒に次の文化を育てていく暮らしを続けていき、子供たちが「ここで暮らしてみたい、挑戦してみたい」と思うことがひとまずのゴールかと考えています。

今年も無事に種まき〜収穫まで辿り着けました。

関わってくれた皆さん、本当にありがとうございます。

来年のお米づくりもどうぞよろしくお願いします。と神社にお参りいたしました。

Tsunag合同会社では次の春から共に動ける地域おこし協力隊を募集しております。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

→「ここでは“暮らし”がキャリアになる」 ― 岡山県美作市・上山の“狩猟×棚田”地域おこし協力隊(企業研修型)募集 ―